马季和侯宝林:师徒间的复杂纠葛

马季和侯宝林这两位相声界的传奇人物,他们之间有着怎样的复杂关系?特别是那个一直被人争议的马季是否打过侯宝林的事情,到底是怎么回事呢?这事儿就像一团迷雾,一直笼罩在很多相声爱好者的头上,让大家都想一探究竟。

咱先说说这师徒关系的缘起。马季原名不被人知,是侯宝林为他取名马季,就这么一个简单的取名动作,这里面可大有深意啊,这是侯宝林对马季特殊意义的一种体现。就好比是给了马季一个新身份的“入门券”,让他正式踏入了相声这个大家庭。而且在1983年首届春晚侯宝林当众指认马季为其徒弟,这可是实打实的师承关系的重要证明。但马季最早可不是专业相声演员,是侯宝林慧眼识珠,发现了他的才华,把他调入中国广播艺术说唱团的。这里面还有个小插曲呢,刘宝瑞也看中了马季,可马季让团里安排了多位老师教导他,侯宝林是责任老师。这也足以看出侯宝林在马季相声道路上的引领作用,那可是相当重要的啊,就像领航员一样,带着马季在相声的海洋里起航。

马季进了中国广播艺术说唱团就开始搞相声创作,可初期就像在胡同里迷了路一样,遭遇了瓶颈。这时候侯宝林就像个经验老到的老中医,凭借着自己深厚的艺术功底,从创作思路、作品结构、语言表达等方面给他细致入微地指导。比如说马季早期某个段子情节松散得像个没编好的草台戏,语言平淡得就像一杯白开水,侯宝林就指导他借鉴“三翻四抖”技巧,这就像给这个段子注入了新的活力,让情节变得丰富多变,语言生动活泼又贴近生活。在侯宝林的精心指导下,马季的创作水平那是蹭蹭往上涨,这为他日后在相声界站稳脚跟、大放异彩打下了坚实的基础啊,这也充分表明了师徒间艺术传承的紧密联系,那是千丝万缕,割不断的。

再说说上世纪六十年代初他们一同的全国性巡回演出。当时侯宝林就像个久经沙场的老将,凭借丰富的舞台经验,在演出筹备的时候,对流程安排、节目顺序这些事儿提出了好多宝贵的建议,那可都是满满的干货啊。马季呢,就像个朝气蓬勃的小伙子,年轻有活力,创新意识强,在表演形式上大胆尝试。演出的时候啊,他们配合得那叫一个默契,不管是传统相声还是新创作的作品,都让观众笑得前仰后合,掌声那是像下雨似的,赞誉也是如潮水般涌来。这次共同演出就像给他们的师徒合作树立了一个闪闪发光的典范,也在相声界的声誉榜上添了浓墨重彩的一笔。

可是到了特殊时期,情况就变了。侯宝林被打倒成了“反动艺术权威”,他的生活那叫一个艰难啊,居住环境恶劣得就像狗窝似的,生活物资匮乏得连基本的生活都难以保障。但是他还坚守着对相声艺术的热爱,偷偷地记录自己的感悟和思考,这种对艺术的执着就像黑暗中的一盏明灯,让人既感动又敬佩,这也反映出那个特殊时期对艺术人才是多么大的伤害啊,简直就是“飞蛾扑火——自取灭亡”(这里指的是特殊时期对艺术人才的迫害如同飞蛾扑向火一样愚蠢而残忍)。年轻的马季受当时社会思潮影响,参与了对侯宝林的批判等行为,他内心肯定是充满挣扎的。他就像热锅上的蚂蚁,一方面受大环境影响做了违背师徒情义的事,另一方面又难以割舍师徒情和相声艺术传统,这种内心的矛盾在后来的回忆和言论中都能看出来,这也体现出特殊时代对人们思想和行为的巨大影响,真可谓是“时代的一粒尘,个人头上的一座山”。

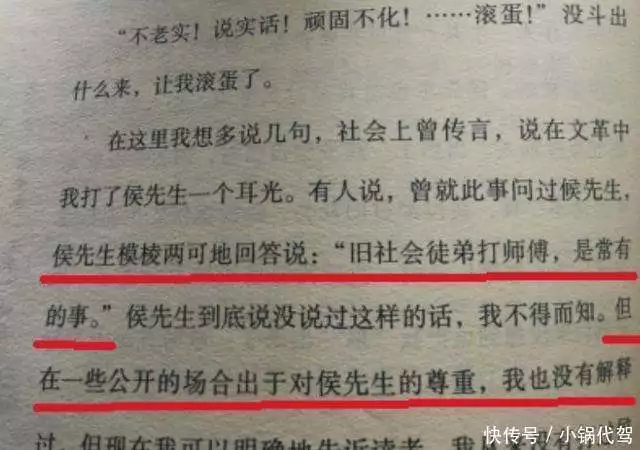

一直有马季是否打过侯宝林的传闻。郭德纲问侯耀文、马东问马季、黄枫都证明没打,但侯宝林回应闪烁其词,马季回应也有难言之隐。其实马季在不同场合回应不一,起初没解释,后来在《一生守候》明确表示没打过侯宝林。这个传闻就像一颗老鼠屎,坏了一锅汤,让本来就复杂的师徒关系又多了些迷雾。

随着时间流逝,特殊时期的影响就像冰雪遇到暖阳一样慢慢消退,马季和侯宝林步入晚年。侯宝林放下了恩怨,开始肯定赞扬马季的艺术成就,马季也对侯宝林表达了敬意愧疚之情,他们开始有了更多的交流互动,在一些相声界活动中能看到他们同框的画面。这种晚年关系的缓和啊,就像是冬天过去了春天来了,不仅是个人情感的释怀,更为相声界树立了宽容和解的典范,体现了艺术的力量超越历史恩怨,真的是“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”。

我觉得这师徒二人的事儿啊,就像一面镜子,能让我们看到很多东西。从他们师徒的故事中能看出艺术发展受时代背景影响有多大,特殊时期给师徒二人个人命运带来波折,对相声艺术发展也是个不小的阻碍。但他们晚年关系的缓和就像黑暗中的一丝曙光,体现了人性的光辉和对艺术的坚守。这个马季是否打过侯宝林的争议事件,也反映出特殊历史对人性的扭曲伤害,咱们可得珍惜当下艺术繁荣发展的环境,尊重每一位为艺术事业做贡献的人。毕竟,“吃水不忘挖井人”,相声艺术能有今天,也是这些前辈一步一个脚印走过来的。